FAQとAIチャットボット

2025年4月25日

ウェブサイト、オンラインショッピング、EメールコンテンツなどにあるFAQ (Frequent Asked Questions -よくある質問)を利用している方は多いと思う。一般的にFAQは、よくありそうな質問や懸念事項をあらかじめ想定し、それらに対する情報や回答を提供することにより、ユーザーとの一つのタッチポイントともなっている。FAQへのアクセスを分析することにより、ユーザーなどがどの分野により関心をもっているのかを把握でき、FAQの精度を高めていくこともできる。また、これにより、カスタマーサポートへの直接の質問なども回避し、サポートスタッフはより困難な質問や苦情などに注力できる。

ところで、昨今のAI台頭により、FAQも変化していると感じる。

まず、FAQの作成にあたりAIを活用していること。ここでは、AIツールは顧客データなどを分析し、よくある質問を識別して、FAQコンテンツを自動的に作成する。FAQは特定のユーザーセグメント、製品、またはカスタマージャーニーに合わせてカスタマイズされ、より関連性の高い役立つ情報を提供する。さらに、AIがFAQページを継続的に監視し、古い情報がないか確認し、ユーザーの行動や検索傾向に基づいた自動更新も行う。AIを活用したFAQの自動作成ツールを提供しているベンダーも多い。

もう一つは、FAQリストやページの代わりに、AIとチャットボットやインタラクティブガイドなどとの統合により、ユーザーからの質問にAIが回答すること。ここでは、FAQはよりインテリジェントになり、AIを活用してユーザーの質問の文脈を理解し、より適切な回答を提供する。ユーザーは、チャットボットやインタラクティブガイドなどの対話形式でより動的な方法でFAQを利用できるようになり、リアルタイムで解決策を探したり、問題に対応したりできるようになる。

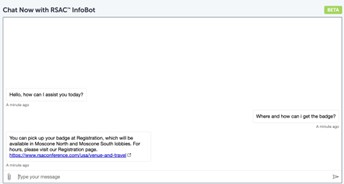

先日、サンフランシスコで開催中のセキュリティ関連イベントにて、オンラインで登録後にどのように入館バッジを受け取るのかわからなかったので、FAQを探したが見つからない。ホームページ下部に、「質問がある方はコンタクトしてください。」とあったので、そこをクリックすると「チャットボットで質問する」もしくは「質問フォームに必要事項を記入する」の2種類の問い合わせ形式が選べ、チャットボットで、バッジの受け取り方法を尋ねると、必要情報を即座に得られた。

FAQは、関連する質問を探してそれに対する回答を得られるので、自分で質問を入力する手間が省けるが、AIチャットボットでは、質問を入力する手間はあるが、より自分の必要とする回答を得られる利点があると感じた次第である。

他のカスタマーサポートチャネルとの統合:

- ナレッジベースとのシームレスな統合: FAQはナレッジベースと緊密に統合され、包括的なカスタマーサポートリソースを提供する。

- カスタマーサービスプラットフォームとの統合: FAQはカスタマーサービスプラットフォームと統合され、エージェントが関連情報に迅速にアクセスして顧客と共有できるようになる。

- ソーシャルメディアやその他のチャネルとの統合: FAQはソーシャルメディアなどの他のチャネルでも利用可能になり、より多くのユーザーにリーチし、迅速なサポートを提供する。

ユーザーエクスペリエンスの重視:

- 明確で簡潔な言語: FAQは専門用語や技術用語を避け、平易な言葉で記述することで、すべてのユーザーが簡単に理解できるようにする。

- ユーザーフレンドリーなデザイン: FAQは使いやすさを重視して設計され、ユーザーが必要な情報を簡単に見つけられるようにする。

- アクセシビリティ: FAQは、障がいのあるユーザーにもアクセスしやすいように設計され、誰もがこの貴重なリソースから恩恵を受けられるようにする。

FAQは、テクノロジーを活用して、より効率的でパーソナライズされた、ユーザーフレンドリーなカスタマーサポート体験を提供することにある。タスクの自動化、コンテンツのパーソナライズ、他のサポートチャネルとの統合により、FAQは企業が顧客に迅速かつ役立つ情報を提供するための貴重なツールであり続けると思われる。